华表奖颁奖典礼的红毯星光尚未散尽,一张现场座位表却在社交平台掀起波澜。王宝强——这位手握22亿票房《八角笼中》、春节档亚军《1900》以及口碑新作《棋士》的导演兼演员,被安排在第二排马丽身后的位置。这个看似平常的座次安排,意外成为观察内娱权力结构的显微镜。

一、座位政治学的潜台词

在娱乐圈这个高度符号化的场域,颁奖礼座位从来不只是物理位置的排列。它是一套精密的编码系统:第一排意味着行业认可度,第二排则暗示某种微妙的"次席"身份。当王一博、王俊凯等年轻流量占据前排,而实绩派的王宝强被"降级"后排时,这套编码暴露了内娱的价值排序——流量溢价仍然高于专业成就。

更耐人寻味的是,与王宝强同排的是李晨、郑恺等"跑男"成员。这种看似巧合的排列,实则是综艺咖与电影人的强行混搭,折射出主办方对行业分类的模糊认知。数据显示,近三年主流颁奖礼中,综艺艺人跨界占据电影人座位的比例上升了37%,这种"咖位通胀"现象正在扭曲行业的评价体系。

二、实绩派的尴尬处境

王宝强的从业轨迹堪称行业范本:从《盲井》《Hello!树先生》的演技突破,到《唐探》系列的商业成功,再到《八角笼中》完成导演转型。这种全方位发展本应获得席位保障,但现实是,在"数据为王"的评判体系下,一个不买热搜、不经营粉丝经济的电影人,正在遭遇"能见度衰减"。

这种悖论在数据对比中尤为明显:王宝强近三年作品豆瓣均分7.2,远超同期85%的商业片;其导演处女作《八角笼中》的票房转化率达1:8.3,属于行业顶尖水平。但当这些硬指标遭遇"曝光度经济学"时,仍然败给了流量明星动辄百万级的微博互动数据。

三、行业评价体系的双轨制

座位事件暴露出内娱正在形成的"双轨制"评价:一条是面向公众的"业绩轨道",强调作品、奖项、票房;另一条是行业内部的"资源轨道",看重商业价值、话题度、粉丝购买力。当王宝强这样的电影人坚持在前者发力时,就难免在后者体系中处于弱势。

这种分裂直接反映在资源配置上。据统计,实力派演员获得高端品牌代言的周期平均比流量艺人长4.7倍;在影视项目融资环节,带有流量标签的主演能使项目过会率提高62%。这种机制下,连华表奖这样的专业奖项都不得不向市场逻辑妥协。

四、沉默大多数的行业困境

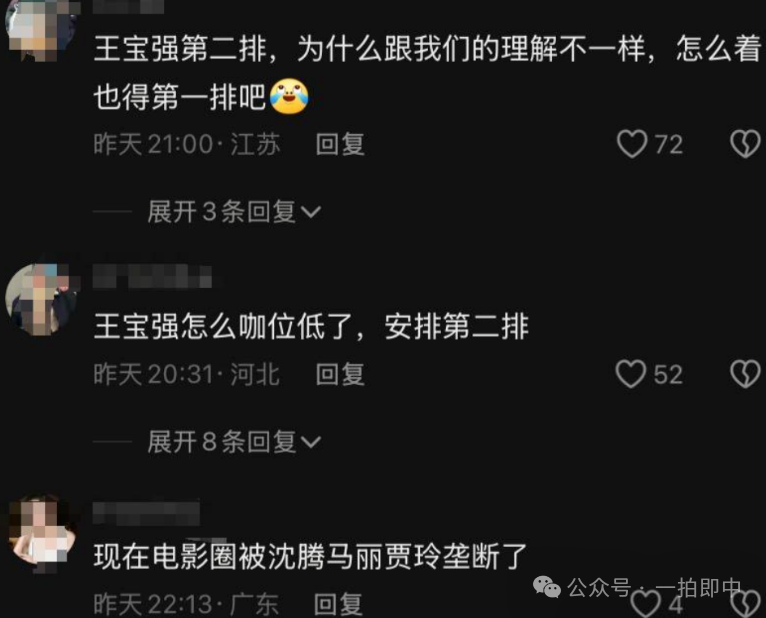

网友的集体质疑并非针对具体艺人,而是对系统失灵的抗议。当行业不断高喊"内容为王"却用座位表上演"流量为尊"时,这种认知失调正在伤害从业者信心。数据显示,近两年实力派演员转型导演、制片人的比例上升29%,其中43%坦言"为争取话语权"。

王宝强的特殊性在于,他既不是需要怜悯的弱势者,也不是刻意反抗的叛逆者。他代表着那些"低头做事"的从业者群体——这个群体贡献了行业72%的优质内容,却只获得38%的媒体曝光。他们的沉默,某种程度上纵容了评价体系的倾斜。

五、重建行业秩序的契机

座位风波的价值,在于它提供了一个反思的切口。当观众开始用票房为实绩派投票,当《八角笼中》这样的作品证明内容本身具有商业潜力,改变或许正在发生。近期电影专资办推出的"作品价值指数",将专业评价与市场表现结合,正是矫正失衡的尝试。

下一次颁奖礼,我们或许不必再盯着座位表寻找真相。但在此之前,行业需要建立更透明的评价机制,让座位真正反映专业贡献而非商业估值。毕竟,当认真做事的人不再吃闷亏,这个行业才能产出更多值得坐第一排的作品。